親業という言葉を聞いたことはありますか?

もしかしたら「親として子育てすること」というニュアンスで造語的に使っているものもあるかもしれませんが、トーマスゴードン博士が作った「親業訓練」というメソッドがあります。

ワタシがこのメソッドと出会ったのは、第1子の妊娠中でした。

とても衝撃を受け、感動したのを今でもよく覚えています。

今回はこの親業についてのご紹介と、私が感動した理由、実際の子育てにどう活かしているかをまとめていきます。

親業とは

まずは親業とはどんなものか、親業訓練協会では以下のように説明しています。

「親業訓練」は、米国の臨床心理学者トマス・ゴードン博士(1918-2002)が開発したコミュニケーションプログラムです。原題は「Parent Effectiveness Training(親としての役割を効果的に果たすための訓練)」。カウンセリング、学習・発達心理学、教育学など、いわゆる行動科学の研究成果を基礎にしています。

親業訓練協会HPより

親の担っている「子育て」という仕事の大変さと重要さはいわずもがな、ですが、

にもかかわらずこれを教えてもらう機会はありません。

学校でも職場でも、親からもさして教わることなく、

いきなり親になるのが今の私たちの置かれた環境です。

多くの親は「親の役割」をはたすために、自分の親から伝えられた経験と、さまざまな情報・知識に揺れながら試行錯誤を繰り返しています。

この暗闇に手さぐりしている親達に、ひとつの方向を示しているのがここでいう「親業訓練」です。

親業訓練は別な言い方をすると「コミュニケーション訓練」とも言われています。

親業訓練の理念は親子間だけではなく、すべての人間関係に共通するということに基づき、現在(※)ではビジネスマンや教師、看護師さんを対象としたものにまで広がっています。

(※日本ではじめて親業訓練講座が開かれたのは1979年のこと。)

親業の「能動的に聞く」とは

聞きなれない言葉ですが、親業の基本である「能動的に聞く」というテクニックがあります。

能動的な聞き方とは、建設的なコミュニケーションです。

対義にあるのは破壊的なコミュニケーションとされています。

- 隠されている感情を汲み取る

- その感情を正確に反映する

親業の「能動的に聞く」具体的な方法は?

能動的な聞き方とは先に述べたように

- 隠されている感情を汲み取る

- その感情を正確に反映する

つまりフィードバックをするということです。

子どもの発言や表情などのサインをキャッチし、正確にフィードバックすることを目指します。

子どもの考えや気持ちをすぐに正確に理解し反映することはとても難しいし、そう思っておくほうがむしろよいのではないか、と思います。

また、正確にフィードバックをするというのはいきなり正解を示すことではなく、本人に自分の状況や問題点、本当の気持ちに気づき解決へ導くことを指します。

具体的な能動的な聞き方のテクニックは主に次の3つです。

例えば、夕飯時の子どもの発言を例に見ていきます。(以下)

繰り返す

子どもの言った言葉を繰り返します。

こんなのおいしくない!

そっか。こんなのおいしくないか。

言い換える

こんなのおいしくない!

そっか。こんなのマズそうって思ってるんだね。

気持ちを汲む言葉

こんなのおいしくない!

そっか。おいしくなくて、悲しい気持ちなんだね。

そっか。ほしかったものじゃなくて、ガッカリした気持ちなんだね。

私の超個人的な感想ですが、ひとつめの「繰り返す」については、親業の講座を受けて間もない頃はものすごく違和感を感じました。

「こんなタダのオウム返し、言われた側も『何オウム返しでテキトーな対応してるの?ひどい!』と思いそうだな」と考えていました。

ところが、これについてはその後、先生から自分に向けてやってもらったことで印象が変わりました。

それまで抵抗があったのですが、その抵抗や偏見が薄れたのか、娘に実践してみることもできました。

実践するにあたり大切なことが3つあります。コレができる状況のときに実践をすることがポイントです。

共感すること

言葉と想いが一致していること

受容すること

要は、嘘のない状態で心から寄り添うことが大切ということです。

やってみると本当に難しいんですよね。

よかれと思って子どもを特定の答えに導こうとする意識が働いたりするのが、もはや当たり前かもしれません。

そのため、かなり意識して取り組むことが必要になります。

親業の「12の型」とは

破壊的なコミュニケーションによりうまれるのが「障害」です。

障害を作ってしまう対応には12の型があります。

- 命令

指示 - 脅迫

注意 - 説教

訓戒 - 提案

忠告 - 講義

論理の展開 - 非難

反対・批判 - 同意

賞讃 - 侮辱

ばかにする - 解釈

分析・診断 - 同情

激励 - 尋問

探りを入れる - ごまかす

気を紛らす・冗談

どれもドキッとするものばかり…。

「というか、コレやっちゃいけないって、どうやって子育てするの…??」

「ひとつひとつを見れば共感するけど、不可能じゃない…?」

と思うのがワタシの正直な感想です。

親業に触れて感動したこと

「親業」に出合ったのは1冊の本を通じて、でした。

ほんの少し目を通してみると、

気になるワードがちりばめられていて、分厚い本を一気に読み進めました。

最後まで読み終わるまえに、うずうずして、親業訓練を学ぶ場所はないか、あとがきを見てホームページを見て、問い合わせを入れていました。

それくらい、当時の私は「これだ!!!!!!!!」と強い確信と希望を持っていました。

親業を知っていく中で、私がこれから子どもにプレゼントしたいと思っていることがそこにあると感じました。

子どもには問題を解決する能力があるという前提、

子どもの力を育むことに全力を注ぐ感じ、

共感の嵐でした。

こういう共感、感動の気持ちにすごく励まされました。

世の中にはいろんなメソッドがありますが、何と出合うか、何を選択するか、最善は人によって全く異なると思います。

親業講座で出合った詩~カリルギブランの「こどもについて」~

先生が素敵な詩を教えてくれました。

すごく共感し、感動したのを今でも覚えています。

でも、ママになって5年、いい詩だけど気負わずに読みたいと思う詩でもあります。

もし、「ハッ」とすることがあれば、いいキッカケをもらったことを喜んで、明日から心掛けようと思えたら十分だと思っています。

カリール・ジブラン『預言者』より「こどもについて」 あなたのこどもは、あなたの子ではありません 絶えることなく続こうとする生命、それが息子や娘になったのです こどもはあなたを通過する存在であり、あなたから生じた存在ではありません こどもはあなたと共にいますが、あなたに属しているわけではありません こどもに愛を与えることはあっても、あなたの考えをおしつけてはなりません こどもにはこどもの考えがあるからです こどもの体を家に住まわせることはあっても、こどもの魂までをそうしてはなりません こどもの魂は未来という家に住むからです その家をあなたは訪れることはできません。たとえ夢の中であっても あなたがこどものようになろうとすることはあっても、こどもをあなたのようになるよう強いてはなりません 命は過去にさかのぼることも、留まることもできないからです あなたは弓です。そこからあなたのこどもが生きた矢となって、解き放たれるのです 神の射手は無限の道の彼方にある的を見 神の力を使ってあなたをしならせるのです その矢が勢いよく遠くまで飛んで行くように あなたが射手の手によってしなることを喜びとしなさい なぜなら、神は飛んでいく矢を愛しているだけでなく そこに留まっている弓をも愛しているからです。 On Children by Kahlil Gibran Your children are not your children. They are the sons and daughters of Life’s longing for itself. They come through you but not from you, And though they are with you yet they belong not to you. You may give them your love but not your thoughts, For they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls, For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far. Let your bending in the archer’s hand be for gladness; For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

親業を実際に子育てで使うと…?本当に使えるの?

さきほど説明した「能動的に聞く」というテクニックを実践で使える場はすごく多いです。

そして、頭で理解しているのに実践になると意外と難しいことにもすぐ気づきます。

実践、試行の回数が非常に影響してくるテクニックなので、やれる時には積極的に使うようにしました。

例えば。

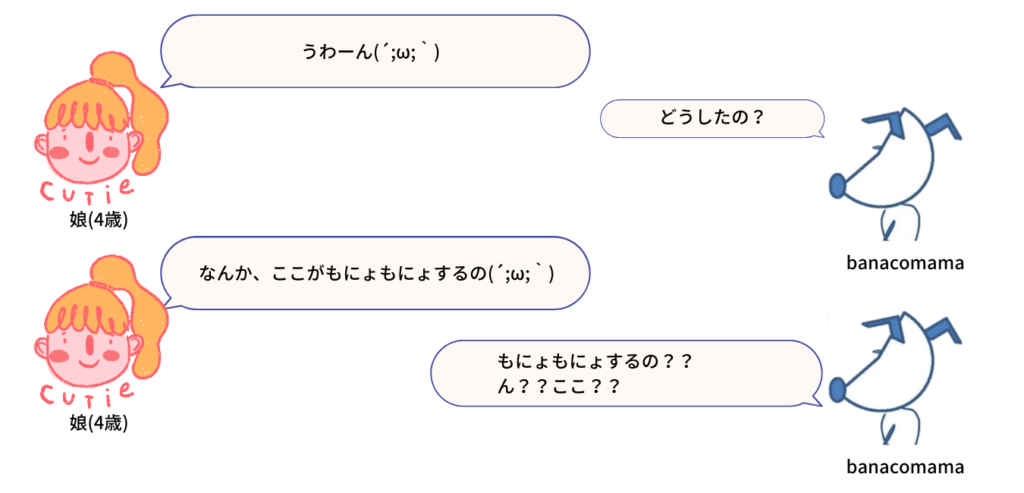

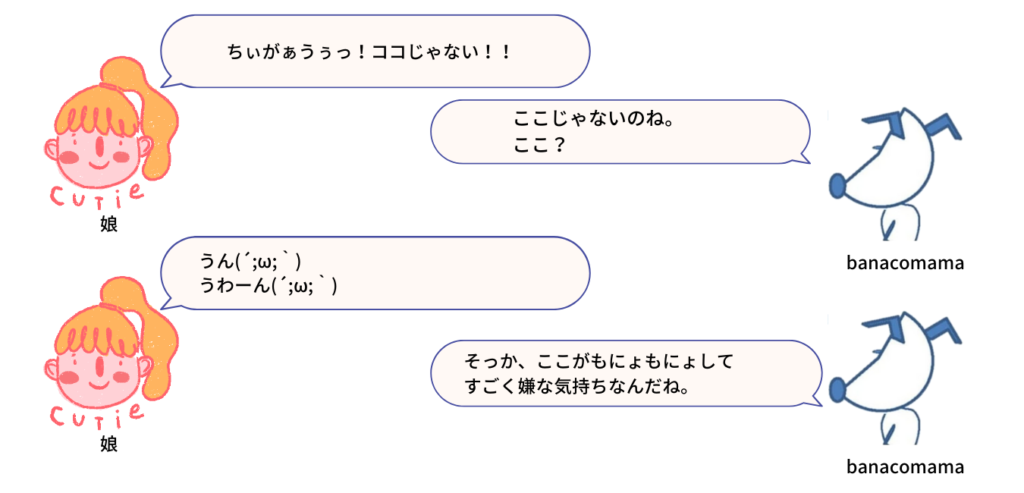

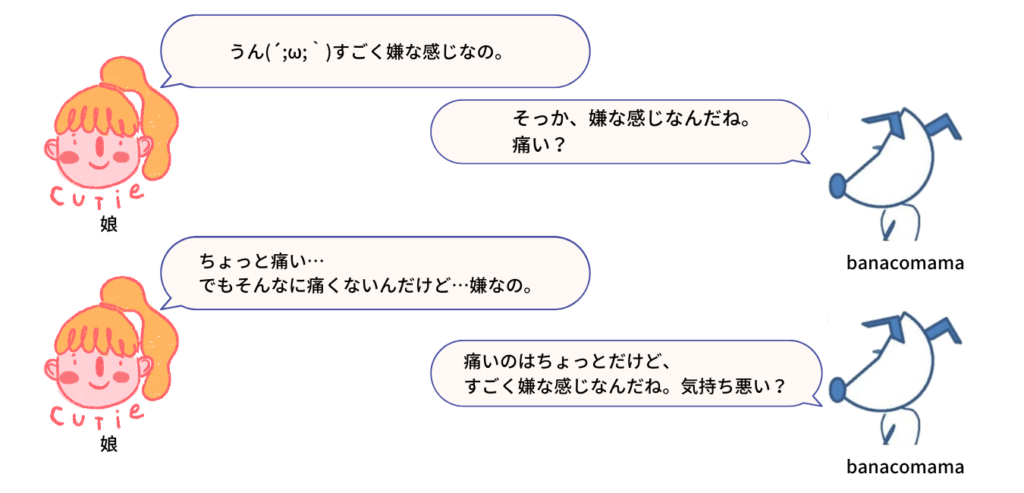

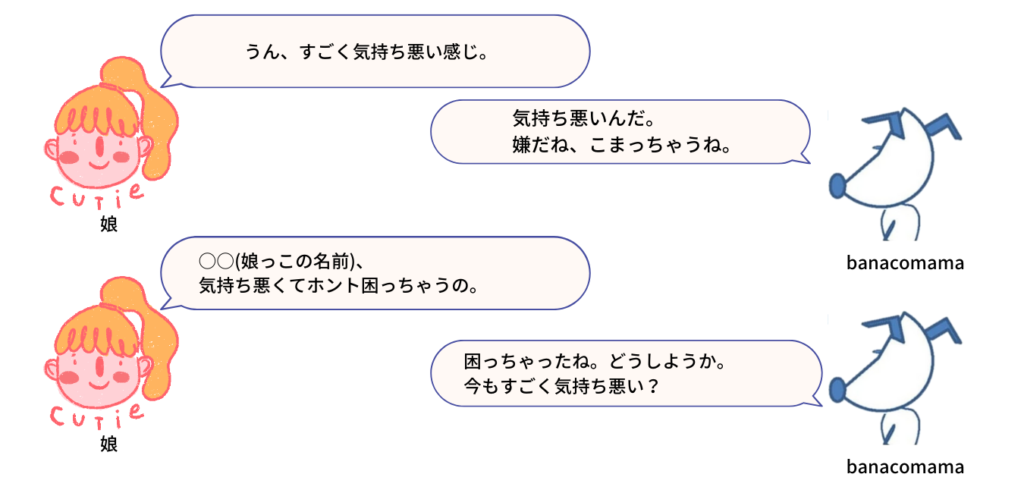

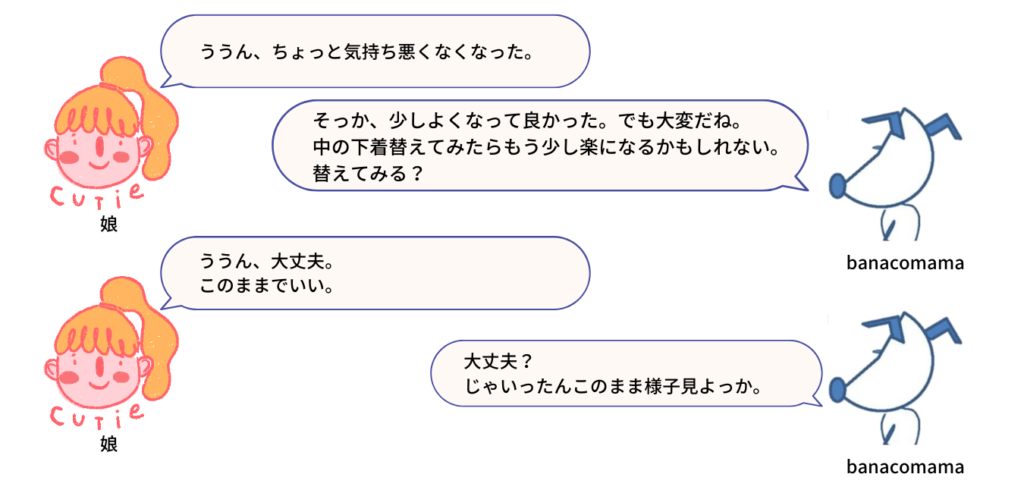

これは4歳になって間もない頃の娘との実際のやりとりです。

袖がくしゅっとなっているかわいい服を着たときに、もにょもにょ(モゾモゾ)して不快だったようで訴えてきました。

たいしたことのないやりとりですが、

この短い時間で娘が落ち着きを取り戻していく様子が見てとれました。私が答えをあげたわけではないのですが、自分の言葉や気持ちをキャッチしてもらえたことで安心しているような印象がありました。

そして、すこしずつ、やりとりが建設的になり、最後は特に解決策を考えたわけでもなくそのまま様子を見るというところに着地しました。

親業を実践して、すごく感じていることが2つあります。

- 親は答えを提供しなくていい

- 能動的な聞き方ができるタイミングは限られている

親は答えを提供しなくていい

能動的な聞き方は優れた答えに導くことを目的に行っているのではありません。

子どもの気持ちを受け止め、子ども本来の落ち着きを取り戻し、自らまたは一緒に解決に向かって進んでいくことをサポートすることができます。

そのため、答えが出ないこともあります。が、それでいいし、それこそが親に訓練が必要な部分かなと感じます。

ワタシたちは、「親はこうあるべき」という立派な親像を描いた親に育てられていた人が多い世代だと思います。父親は一家の大黒柱として厳格に、母親はいつも家族に献身的であるように、そんな理想像を守るべく時に虚像を演じていた親を見て育ってきています。

だから、親は常に立派な答えを持っていて、子どもにそれを見せなければならない、という思い込みをそのまま引き継いでいる人が多いです。

これは環境が作り出したものなので仕方がないことです。

でも、こんな親子関係、息苦しいなと思うんです。

親の虚勢に子どもはすぐに気づきますし、

違和感や不信感のキッカケにもなります。

その子その子で違う課題が降りてくるし、タイミングも様々。

その時その時で最善のコタエは変わってくるものなので、普遍の回答なんてないはずです。

だから、

その子自身が自分でコタエを見つけられるよう、次のステップへの足掛かりを見つけられるよう、サポートしてあげることがワタシたち親にできる最善のこと、なのではないかなと思います。

能動的な聞き方ができるタイミングは限られている

能動的な聞き方はいつでもできるわけではありません。

できるときは条件がそろっていないと難しいです。

- 時間に余裕がある

- キモチに余裕がある

- 問題の所有者が子どもだけのとき

うえ2つは言葉通りです。丁寧に話を聞く必要があるので、時間的にも気持ち的にも余裕が必要です。

もし、余裕がない状態で実践した場合、

「うまいことやり過ごそうとしてる」「問題を軽視してる」そんな印象を子どもに与えかねず、だいたいうまくいきません。

能動的な聞き方で大切なのは、心から寄り添う(寄り添える)キモチ、共感です。

そのため、小手先のテクニックでやり過ごそうとしたときとの差が出ます。

3つ目の「問題の所有者が子どもだけのとき」というのは、上の2つ以上に注意が必要です。

例えば、先ほどのワタシの例で言うと、問題の所有者は娘だけです。もにょもにょして不快なのが娘だけでしたし、ワタシは娘が不快そうな様子を見て自分も不快になっていたわけではないので。

でも、もし、ワタシが

- もにょもにょしてるからって何よ

- ワンワンうるさいな

- ワタシが悪いの!?

といった、娘のもにょもにょ問題を自分の問題にしてしまっている場合は能動的な聞き方ができるタイミングではありません。キモチの余裕と繋がる部分でもありますが、余裕がなかったり自己肯定感が低い時なんかは特に子どもの問題を自分の問題にすり替えたりすることも多いです。

問題の所有者が誰か、考える意識はとても大切になってきます。

親業とアドラーの違い

時々、比較されているサイトを見かけます。

ちなみにワタシは「嫌われる勇気」大好きです。アドラー心理学を学ばれている方もすごく多いので、時折SNSやサイトなどで関連した内容を拝見しますが、よく心を掴まれます。魅力的な心理学だなと思っています。

アドラーについて、私が知っているのは「嫌われる勇気」と主にインターネットで少し見聞きした情報程度にはなりますが、一般的によく話題に上がるのが「原因論と目的論」、「問題の所有者」についての考え方を比較されていたりするようです。

親業もアドラーもどちらも素晴らしい心理学だと思います。それによって救われた人が多くいるという事実からの結論です。

アドラー育児でも親業育児でもOK👌

親子間で生じる悩ましい出来事を改善していくいろいろな術の一つとして、子どもと向き合い、自分と向き合い、親子関係を育んでいくことに、「○○派」とか「○○流」なんていう概念を持ってしまうと害でしかないと思います。

いいとこどりして、子どもとの暮らしを楽しく過ごせたら、それ以上はないですね。

まとめ

今回は親業の概要のご紹介、なかでも能動的な聞き方について少し詳細にまとめました。

他に有名なテクニックとして「わたしメッセージ」「勝負なし法」というテクニックがあります。

少しご紹介すると…

わたしメッセージ

能動的な聞き方をベースに、子どもに親の考えや気持ちを素直に伝えることも私たちは苦手です…。

なぜなら、そんな模範をあまり見たことがないから。「私は○○したい!」「私は○○が嫌!」と気持ちをぶつけるのとは違いますが、それをされたらどんな影響があって私(親)がどう思うかを伝えます。

この「私(親)がどう思うか」を言葉にするのがなかなか難しかったりします!自分の感情を表現したいのに、適したボキャブラリーを持っていなかったりそもそも自分がどう思っているのかを理解する感度が鈍かったり…します(悲)

勝負なし法

親が子どもを言い負かしたり力でねじ伏せることなく、互いに意見を出し合って対立を解決していく方法です。

環境を改善したり、それぞれが抱えた課題を解決することが必要な場合もあります。

とても簡単ですが、他にもテクニックはあるよ、というご紹介でした。

あまり書いたら怒られるのかな、と思うのでこれくらいにしますが、今はいろんなメソッドがありますし、親業のように「○○メソッド」という名前はなくとも、その方独自の育児についての見解を発信されている方も多くいますよね。

どんなものであっても、自分が共感できたり励まされたりして、明日の育児&育自の活力になるのなら、ワタシはそれがママにとってのベストメソッドなのではないかと思っています。

明日ものらりくらりとこなしつつ(笑)、

凹みそうになったら元気をくれる人やメソッドだけを見て、楽しく暮らしていきましょうね。