ママの心が傷ついた瞬間と、その先に見えた小さな気づき

子育てをしているといろんな言葉に出合います。傍目に見ているだけの時もあれば、思いがけず直接受け取る場合もあります。

その中で子どもの発達に関する話や指摘というのは非常にセンシティブな話題ですね。

我が家の子どもたちは結論から言うと何も診断はついていませんが、発達の遅れを懸念・指摘されたことはあります。今回は実際に我が家が受けた指摘を題材に、私が子育てで大切にしたいなぁと思っていることをまとめてみました。

上の子が幼稚園の年少クラスに通っていた頃のお話しです。

正直な気持ちをつらつらと綴った記事になります。

幼稚園の先生に言われた言葉にもやもやした

幼稚園での個人面談の席で、当時の担任の先生から以下の指摘がありました。

自分のやり方をお友達に強要する

お友達の気持ちを考えることができない

今、この瞬間、自分がやりたいとおもったこと(やり方)を通したい気持ちが強い

先生からの指摘を受けて、少し詳細を深掘りしてみると「そういうことか」「わかるな」「想像できるな」と思うところがありました。「きっとこういう意図だったんだろうなぁ」とか、親だから知っている側面とも重ねながら、状況を想像しました。また、先生が何を言いたいのか、も考えて聞いていました。割と冷静ではあったものの、もやもやとした思いも抱えながら聞いていました。

「わかってる」のに、もやもやする理由

周囲の言葉に敏感になる時期って、ありますよね。

「個性だよ」「受け流したらいいんだよ」と思う気持ちと、「何か問題があるのかな…」「直さなきゃいけないのかな…」と不安になる気持ち。

過去にも、こんな風に思っていたことがあります。

- うちの子、集団行動が苦手…?

- 「言葉がゆっくりだね」って言われたけど、大丈夫かな?

- ほかの子と比べるつもりはないけれど、気になってしまう…

私の場合は何を言われたかよりも「誰に言われたか」が強く影響することに気が付きました。

ママにとって「先生」の言葉の重みとは

この幼稚園に通う前に別な保育園に通っていたこともあります。その時にも先生から言葉について軽い指摘を受けたことがあります。

今回の幼稚園での件と、状況や沸き起こった気持ちは似たようなものでした。

日頃いろんな言葉、時には心無い言葉に出合うこともありますが毎回傷ついたりもやもやするわけではありません。でも今回の幼稚園での件や、前回の保育園での件は一体どうしてこんなにも、もやもやするのだろう…と考えてみると一つの答えがでました。

それは「先生からの言葉」であること。

深刻に受け止め、息が詰まる想いになったのは相手が普段「いい人」「素敵な人」と思っている先生で、保育のプロだったからなのです。

いずれの先生も「成長の過程の範囲内かなと思うのでそんなに気にされなくて大丈夫だと思いますが」という一言を添えられていて、何気ない一言だったようですが、私にとってはかなりインパクトを残すものだったのです。

子どもの発達を指摘されて違和感があったら…

少し話を「発達への指摘」そのものに戻します。

娘に対する幼稚園の先生の指摘ですが、端的に言うと「ちょっと浅いな、的外れだな」というのが第一印象でした。日頃お世話になっている先生に大変失礼ではありましたが、そんな疑念がわいたため、少々ヒアリングをさせてもらいました。すると「やっぱり」と思う経緯が見えてきました。

当時の娘は、自分の”やりたい”を拒否されるとひどく悲しくなる時期でした。悲しすぎてそこから心を閉ざすような様子がありました。

それが先生からみたら”そう”見えたようです。

確かに”そう”も言えるのですが、私からすると「子どもってそうじゃん?」という話で、悲しい気持ちに共感してあげたり癒すことで対処を身に着けていくのではないかなぁと考えていました。

そのため、問題としては受け止めておらず「自宅でもそういう流れになることがあります。自宅ではこうすることで落ち着いて切り替えられていることもあります。修行中です。」という話をしています。

指摘をされて、その言葉が薄っぺらく感じたので母としては少々納得いかない思いがあったのですよね、大人げないです(笑)

でも、娘のことを指摘した先生が、少しだけ娘への理解や歩み寄りが足りなく見えて、フォローせずにはいられなかったのです。

子どもの発達”〇歳までにできなきゃダメ”に思うこと

あくまで素人の意見にはなりますが、年齢ごとに設定されているハードルみたいなものってもう少し緩く考えてもよいのではないかなぁと思っています。

ただ、能力開発系の話で「この機を逃したら手に入らない力」、みたいなものはあると思います。我が家も英語や絶対音感などこれまでチャレンジしてきているのでその辺への関心もあるのですが、生活していくうえで必要なハードルはいろんな辿り方があるのではないかなぁと感じています。

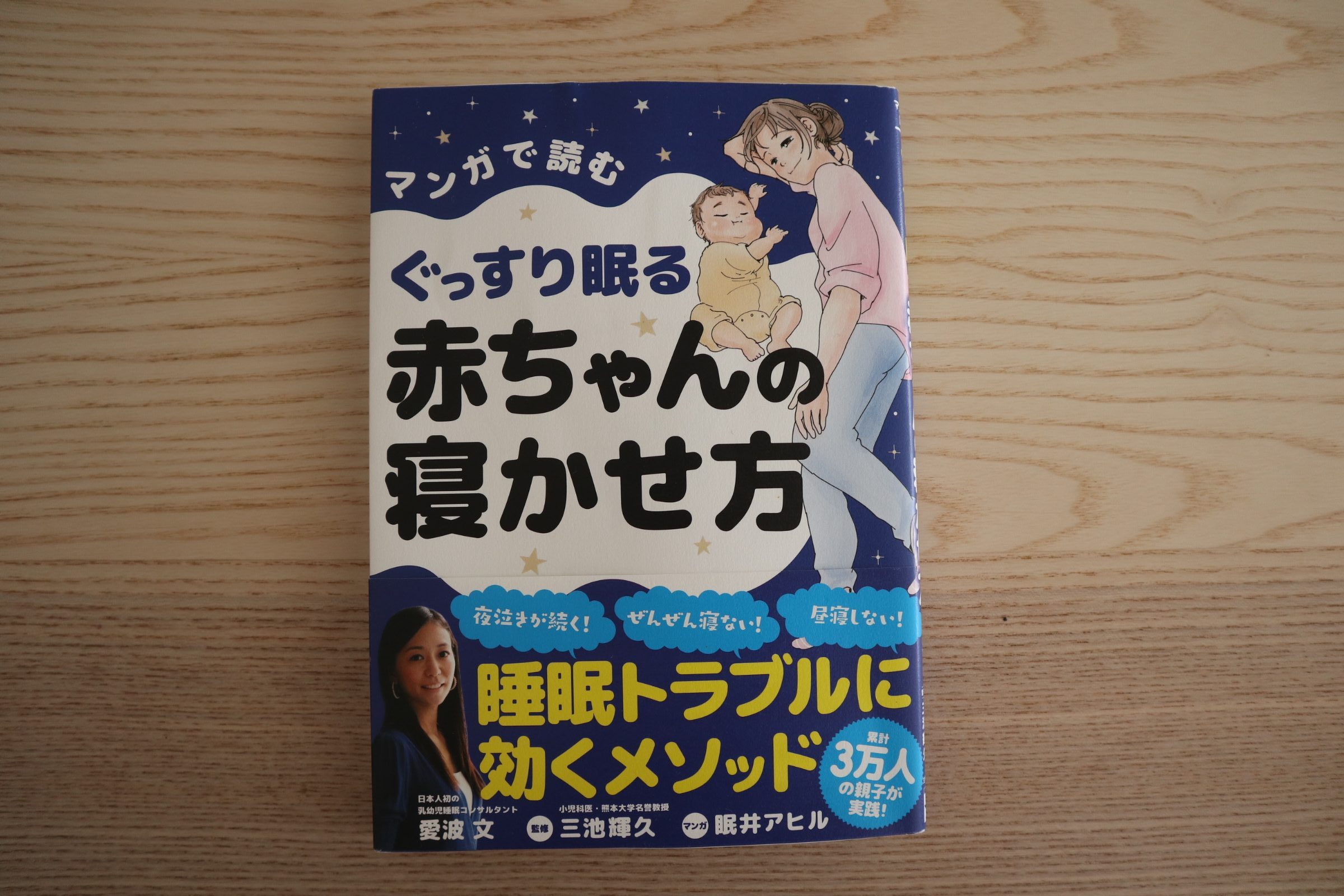

親の精神上あんまりよくないな…と感じたら、意識しなくてよいと思います。育児本も不要。長い長い子育てなので、応援してくれるような、励みになるものを上手に活用していったらよいのではないでしょうか!

子どもをジャッジする、”できる””できない”のこわさ

発達の指摘そのものについて、最後に一緒に考えたいことがあります。

発達が遅れているとか進んでいるとか、それって子どもの言動をジャッジしているということになります。評価者の目線で子どもに接することは親にとってもかなりストレスですし、子どもからするとどうでしょう。想像すると、ちょっと怖い気持ちになります。

発達が遅れているかどうかに関わらずどんな子どもにも、適切なサポート、適切な環境を用意する必要はあります。そのため「何が必要か」をよく見て考えて見極める必要はあります。

心構えの違いだけでやっていることはもしかしたら同じかもしれませんが、「遅れているかどうか」ではなく「何が必要か」「何があったら楽しめるか」「何があったら喜ぶか」という見方、捉え方のほうが親自身の心も少し軽くなるのかなぁと思っています。

おまけ:娘の人柄

娘の人柄を、象徴的なエピソードとともにこの場で少々ご紹介させてください^^

なんでも「やりたい!」と言って、初めての環境でも臆せず楽しみます。

赤ちゃんの頃から意欲が前面に出ているタイプです。好奇心が旺盛なのは私ゆずりかもしれません。

何も言ってないのに「これ使う?」と欲しかったソレを先回って持ってきてくれたりします。

自分の気持ちを表現する語彙力は年齢以上です。説教は聞いていませんが、それ以外の人の話はよく聞いて、人の動きもよく見ているので、こういったことが得意です。仕事ができる人です。8歳になった現在は、「聡明」と言われることもよくあります。

明るく活発で周囲からは「天真爛漫」とよく言われます。

想像にたやすいかと思いますが、気も強いです。ハッキリしています。根アカで、嫌なことも引きずらないのですが本来この年齢の子たちはだいたいそうなのかな、と思っています。

陽で強めなキャラに見えますが、泣いているお友達がいると「どうしたのかな?」と気に掛けたり、「大丈夫?」と本人に声を掛けたりします。弟のお世話も、遊びも、よくやってあげます。

夜泣きを始めた弟のそばに寄り添い、「しーっ、しーっ」(赤ちゃんが落ち着くとされている声掛け)と言いながらトントンしてあげていたことがありました。深夜です。母性強めです。

長々と親ばか失礼しました。

先生は子どもを悪く言ったつもりはないと思いますが、親としては黙っていられないような気持ちになることもありますよね。

ママの心や身体が疲れたとき、まず寄り添うべきは「自分自身」

子どものことになると、つい神経質になったり、自分を責めてしまうママも多いと思います。

心がジェットコースターのように揺れ動くのも、あるあるです。

妊娠~出産~育児と長いこと休む間がなくて、心も身体も疲れているので当然なんですよね。

ですので、少々至らない対応をしたとしてもあまり責めずに、自分のコンディションを整えることに意識を持っていくことが大切じゃないかなと思います。

同じように傷ついた経験があるママへ

私の経験は、誰かにとっては「大げさ」かもしれません。

でも、私にとっては確かに、つらかった記憶でもあり、糧にもなった経験です。

もしあなたが今、似たような気持ちを抱えているなら、子どもの発達のレベルをはかる前に自分の気持ちに寄り添って癒すことも大事にしてみてください。

焦らなくても、大丈夫です。